畢業季丨“魅力畢業生”何新辰——博觀而約取,厚積而薄發

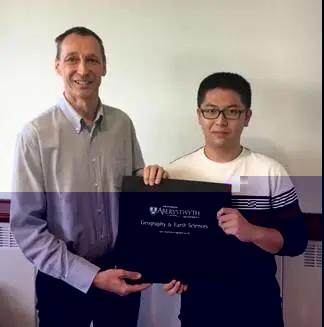

何新辰,男,漢族,2016級環境科學與工程(中外合作)專業,2016級“1442工程”學員,曾任河海大學青年志願者協會人力資源部部長、2016級環境2班體育委員。本科期間參與多個科研項目,目前主要服務于國家“十三五”重大水專項子課題:“濱湖城市河網水質提升的水動力指标阈值研究”。已受理專利5項,發表學術論文3篇,其中一篇在Journal of Hydrology(JCR 1區, IF = 4.405)上以第一作者身份發表。獲美國University of Massachusetts, Amherst和North Carolina State University全額獎學金(64109 $/年)博士項目錄取。

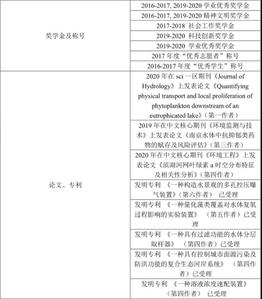

個人榮譽與獎項

博觀而約取,厚積而薄發

大學四年,三年平庸,最後一年,一飛沖天。這不是抽彩票的故事,而是一個本科科研菜鳥入門的真實寫照。

規規矩矩,踏踏實實

“按照二八定理來劃分,大一、大二的我應該就是那前百分之二十的最後一名”。他這麼概括自己前些年的生活。大一以來,每天早上起得不早不晚,基本不翹課,作業也按時完成,每周定期去圖書館自習。參加了青協,做了個小幹部,偶爾會去做志願活動,社會工作方面也馬馬虎虎…既不特别聰明,也不是很勤奮。正常的獎學金也拿了,榮譽稱号也拿了,但是像國家獎學金、嚴恺獎學金那樣的重磅獎學金基本靠不上邊。在專業裡的成績不是太差,在十幾名旁邊搖擺,但是離保研同學的成績還是有差距。大大小小競賽也都報名了,但是由于種種原因,要麼沒去成,要麼沒有入圍。參加了一個校級大學生創新訓練團隊,但是隻是一個普通的組員。大一、大二的他就是一個十足的“差不多先生”。

凡事預則立,不預則廢

幾乎所有“差不多先生”都有一個共同點:目标不清晰。“努力一下好像也能保研,不行就去考研,出國也還行,如果有很好的工作也可以試一試。”但是自從有一次本着混PU學時的想法參加了出國留學經驗講座,看到了一位13級學姐從大一開始堅持去新街口學德語,最後去了蘇黎世聯邦理工學院。從那一次後心理受到了強烈震撼。“我不是特别羨慕她拿到的offer,我嫉妒的是,為什麼她從一開始就知道要去做什麼,而我大學都過了一年了,目标還是混亂的”。

從那一次後,他開始剖析自己的性格特點,開始思考到底哪一條路才是最适合自己。“我發現我喜歡做一些不加分也沒有榮譽證書的‘無用功’,計算機二級三級其實隻要認真刷題就能通過的考試,他還是花一兩個月把知識點看完再去考試;數學建模比賽的時候,因為一些原因,導緻沒能報上名參賽,但是在建模培訓之後,他借了同學的建模課本,花了幾個月的時間把感興趣算法的原理及應用學了一遍”。通過和已經在科研崗位上工作的前輩交流的時候,發現這是做科學研究的重要特質。而且北美的科研、教育質量在世界上首屈一指,去美國讀博士做科研成為了他為之奮鬥的目标。

但是美國博士項目不同于碩士項目,錄取難度比碩士錄取要大好幾個數量級。申請人必須要在優秀的标化成績(GPA, TOFEL,GRE),除此之外最重要的是需要申請人從事“系列性”科學研究。而這個科研是指真實、完整的科研經曆,一個充滿坎坷的科研經曆。而且博士申請比碩士多教授面試這一部分,是否真實的參加了長期的科研,十分鐘的談話就可以摸得一清二楚。所以,與碩士申請不同,美國的博士申請一般不存在低分無背景錄取的現象,每一個offer都是美國的學校和教授仔細考慮後才會發出的。

既然選擇了科研,便隻顧風雨兼程

大二第一個學期的時候,他就計劃加入學院老師的課題組去參加長期、穩定的科研。但是一般老師并不會接受一個沒有申報創訓,且什麼都不會的本科生參與課題。但是幸運的是,王華老師欣賞他的追求并且以碩士的待遇來培養。從那開始,他就開始漫長的科研路,但是這條路并不是非常好走。因為他選擇的方向是以數學模型為基礎來研究水體中污染物的遷移轉化等行為,大量的編程需求和數學基礎,所以幾乎花了他接近一年的時間去學習基礎技能。即使在學會基礎技能之後,将idea和研究結果轉化成論文又是一個浩大的學習工程。論文完稿後,又要經曆漫長的投稿-審稿-拒稿的過程。在托福,GRE屢戰屢敗,投出的論文稿件一次一次的被退回來的那個時候,一萬次質疑自己是不是不該走這條路。父母也在勸我放下科研,去準備考研。但是他本身性格就很好強,不願意放棄,而且幾乎每天王華老師碰到他都會給予他支持與鼓勵,堅定了他在科研道路上前行。在無數次失敗之後,最終在2020年3月份以第一作者身份在SCI一區期刊Journal of Hydrology發表第一篇學術論文。而且目前已有兩篇英文sci論文在高質量期刊進入二審狀态。

一台電腦,一支筆,一篇文獻看一天

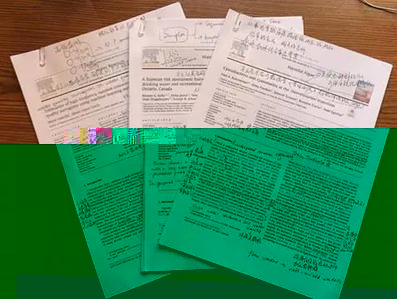

高質量的研究是需要長期的打磨和積累才能實現的。而閱讀學術論文是科研工作者的重要知識來源。初次看英文sci論文,不熟悉的名詞和表達、複雜的數據處理方法和公式成為了大多數想參與科研的同學的攔路虎。但是不得否認的是,高質量sci論文的研究創新度、深度以及豐富度都遠遠超過于大部分中文核心期刊,讀英文論文是必須要走的一步。剛開始看英文論文時,他選擇了精讀3篇高質量論文,打印下來逐字逐句的看。在熟悉了論文結構之後,開始快速浏覽略讀,不求全知,隻需要在五分鐘内弄清楚論文的目的、方法以及結果表現即可。

自從學會英文文獻閱讀之後,科研之路才正式向他打開。每天去辦公室第一件事就是打開自己關注的期刊網址更新的文章,晚上睡覺前還要看一下手機裡Researcher這款App推送的文獻消息。微信裡收藏的公衆号文章裡,一半以上的公衆号都是科研機構發出的文獻簡報。截止目前為止,他的Mendeley(文獻管理軟件)中不完全統計,已閱讀sci論文385篇,中文論文67篇,其中英文已下載精讀文獻33篇。“學術論文一旦會讀了之後,就好像發現了新世界。如果要我選能夠在本科期間發表高質量sci論文的主要原因,除了老師教導之外,那就是長期文獻的閱讀了。”廣泛的文獻閱讀同時也給他在申請美國博士面試的時候提供給了良好的理論基礎,給對方的教授留下了深刻印象,從而斬獲了Umass Amherst, NCSU和Rutgers的博士offer,以及Columbia, Gatech, USC等碩士offer。

圖文來源:何新辰

編輯:吉倩